8歳になった娘の将来の夢は、学校のカウンセラーの先生。

誰よりも繊細で敏感に感情が動いてしまう娘は、小さな時から感情が嵐のように荒れやすい。その分、感じることも考えることもとても多くて、学校のカウンセラーの先生にお世話になることも多かった。彼女の中でもカウンセラーの先生の存在がとても大きく、そして心強い存在になっている。

カウンセラーの先生という、温かくも、子どもの精神学における専門家の話をよく聞くうちに、私もこんな時はどう対応すれば良いのだろう、寄り添い方は。といった話をたくさん得られている。

彼女もまた、周囲のサポートによってどんどん精神的に強くなっていることを実感している毎日で、2、3年前の毎日のように友人関係や自分と周りを比較して自信をなくしている彼女のことを思い返すと、よくこんなに短期間でこんなに強くなったなと感心する。

今日もまた一つ、彼女がひとつ面白いことを言った。

昨日は、娘と息子と、放課後に、家から少し離れたショッピンングセンターにそろそろ必要な長袖の服を買いに行った。車での会話って、本音が出るよね。娘はいつも車に乗ると、運転席の真後ろに座りながら、本を読んでいるか、方向音痴で頼りないわたしをアシスタントするかのように車のカーナビ画面にうつったナビを絶えずチェックするか、左横に座る弟と遊ぶかのどれかで、その日は外が暗くなってからのドライブだったからか、娘は自分が運転しているかのようにフロントガラスを凝視して運転を見守り隊をしていた。

前をしっかり見ていた娘が、「ママ、ママはみんなとおんなじがすき?」と聞いてきた。唐突な話し方が、まだ子どもらしくて可愛い。「なんの話?」と返したら、「友だちが自分がいいなと思ったものとちがうものがすきって言ったら、ママだったらほんとうはすきじゃないのに、私もそれがすき。って言う?」

おお、何だか試されるような事を言ってくる。

どう答えようか一瞬迷っていると、わたしの答えより前に、娘は自分の考えを話した。

ああ、答えを聞きたかったんじゃなくて、聞いて欲しいことがあったのね。

娘は聞いて欲しいことがある時、まず質問してきたり、クイズにしてきてわたしが自然と聞く体勢になるように促してくる。こんな時、話し上手だな、と感心する。

「リリ(娘)はね、友だちと同じものがすきじゃなくてもいいなって思う。だってね、

友達言ったから同じものがすきって言うのは、自分がほんとうにすきだなって気持ちじゃでしょ。

リリだったら、その子がほんとうに好きなものをおしえてほしい。同じじゃなくてもいやな気持ちにならない。」

なるほど、彼女らしい考えだなと思いながら、そのまま続けて話す彼女の話を聞いた。

どうやら、今日学校であったことがきっかけみたいだ。

「今日ニカ(友人/仮名)とね、ごはんをお店でたべるのと家でたべるのどっちがすきって話をしてたのね。二カは外で食べるごはんがすきって言ったの。リリは、ママがつくるごはんがすきでしょ、だから家でママのごはん食べるほうがすきって言ったの。そしたら、ニカが、私もやっぱり家でごはん食べるほうがすきだった、リリと同じだって言ったの。リリ、なんかそれがいやだった。リリとおんなじ答えにしたくてニカが変えたのがいやで、ニカがほんとうにすきなほうの話をしてほしかったのに。」

身に覚えがあるな、と思った。

わたしは子どもの頃、周りの目を強く気にする方だった。

だから、何でもみんなと同じでいたくて、友達が好きなアイドルが自分もすきで、友達が来ているような洋服を自分も着たい。みんなと同じようでいたくて、みんなにぴったり合わせていたくて必死だった。

でもその状態を続けるのはとてもしんどくて、学校って楽しくない、友達関係って難しいと悩んで苦しかった毎日だったのだけど、

誰だって自分の気持ちに嘘をつき続けるのはしんどいこと。さらにその当時は気づきもしなかったのだけど、何でも同じようにしてくる人といるのはそんなに楽しくなくって、一緒にいたいと思えなかったりする。同じでいれば嫌われないと思っていた当時のわたしは、完全に真逆を行って友人関係は壁にぶつかりまくっていた。

大人になってみると、みんなと同じばかりではつまらないことも、違う意見があることの面白さも分かって、自分の考えや感じ方をのびのび解放させてあげられるのだけど、

子どもたち、特に人間関係が複雑になってくる小学生の子どもたちは、その時に自分が持ち合わせた感覚や周りの基準がすべて。外からその子の考えを広げてあげる刺激が入らないと、自分で考えを広げることは難しくって、悩みはどんどん深くなっていく。

だからこそ、「あ、ちょっと友達関係つまづきそうだな、最近元気ないな」と感じたら、それとなく話を聞いてみたり、話をふってみたりして、悩みの沼に入っていく前に、ちょっとした気づきを得られる瞬間をつくってあげると良い。

そんな気づきを与えてあげらる方法の一つが読み聞かせで、友人関係ってデリケートな話題で、直接話をふると嫌がられることも話してくれなくなることも多いテーマの時には特に役に立つ。

わたしがこれまで娘に読んできた本でおすすめの絵本を3冊紹介。おすすめの読み方やその効果を引き出す本を読む前後の会話のヒントも合わせて紹介。

友人関係に悩む子に読んでほしい1冊目:

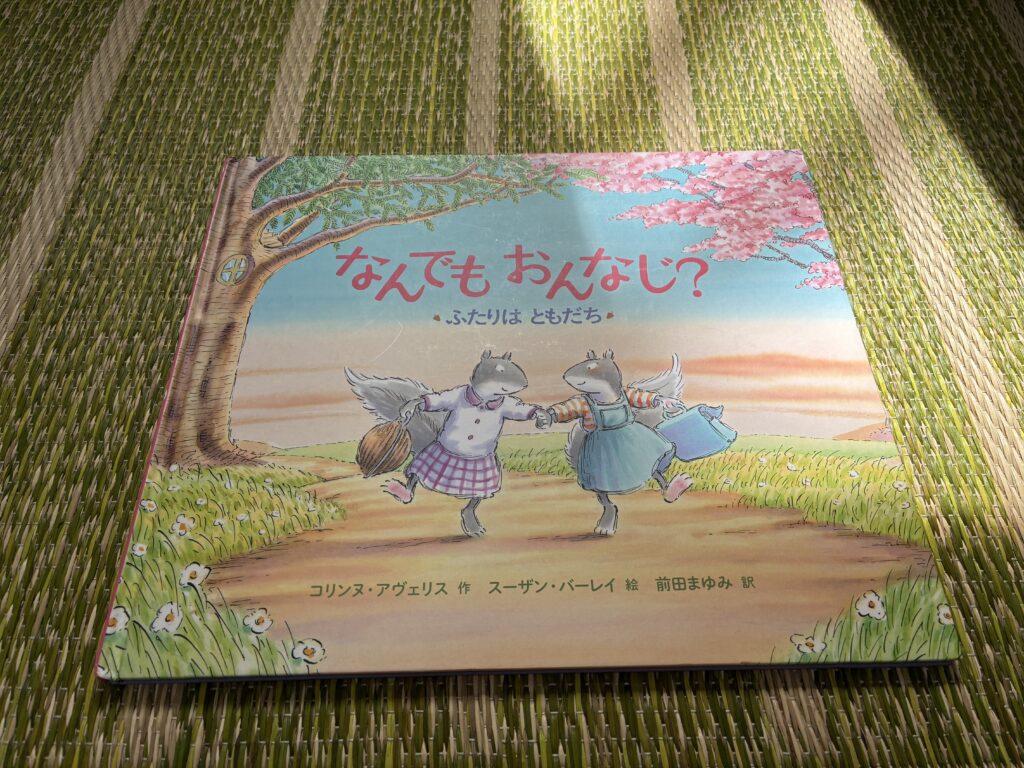

『なんでも おんなじ?ふたりは ともだち』コリンヌ・アヴェリス 作 スーザン・バーレイ 絵

りすのソレルに、気の合う友達ができた。おんなじ遊びが好きで、おんなじ歌が好き。ソレルと友達のセージはお互いの家でお泊まり会をすることに。セージの家は大きくて立派で大家族、一方、ソレルの家は小さくて古くて住むのはお母さんとソレルのふたりだけ。セージに、私たちは何でも同じだと思っていて欲しかったソレルは、自分の家を知られたくなくて必死になりますが、セージは小さくて古いことは全然気にしていなくて、それよりもソレルの家が桜の木で素敵と言ってくれます。何でも同じじゃないと友達でいてくれなくなると思ったとソレルは自分の気持ちを打ち明け、友達と違うことも、一緒に分け合えるという最後。

子どもたちの間でも出てきそうな会話や心の動きが優しく書かれていて子どもたちが自然と共感しやすく、ソレルが自分の家がどんなのかバレたくなくて、必死につくる作り話が、「うちのすいどうかんがはれつしちゃって、ーー そこらじゅう みずびたしだもん!」などとおもしろおかしくってクスッと笑いながら、「みんなと同じじゃなくっても大丈夫だよ」という事を子どもが優しく自然に感じられる1冊。

ちなみに、絵を書いているスーザン・バーレイは、大ヒットとなったアナグマシリーズも描いており、近しい人の死の悲しみを乗り越えるストーリーの『わすれられないおくりもの』はロングセラーで愛される作品。他の本も、自分に自信のない子どもや、しょうがいのある家族をもつ子どもたちへ向けた絵本など、悩む子どもたちをそっと包み込んでくれるような絵本が多く、おすすめです。どれも、絵は細かいところまでこだわって書かれているのがよく見ると楽しく、内容もさらっとも読めるし、深く考えながら読むこともできるので幼稚園生でも小学生まで幅広くハマりやすいシリーズです。

友人関係に悩む子に読んでほしい2冊目:

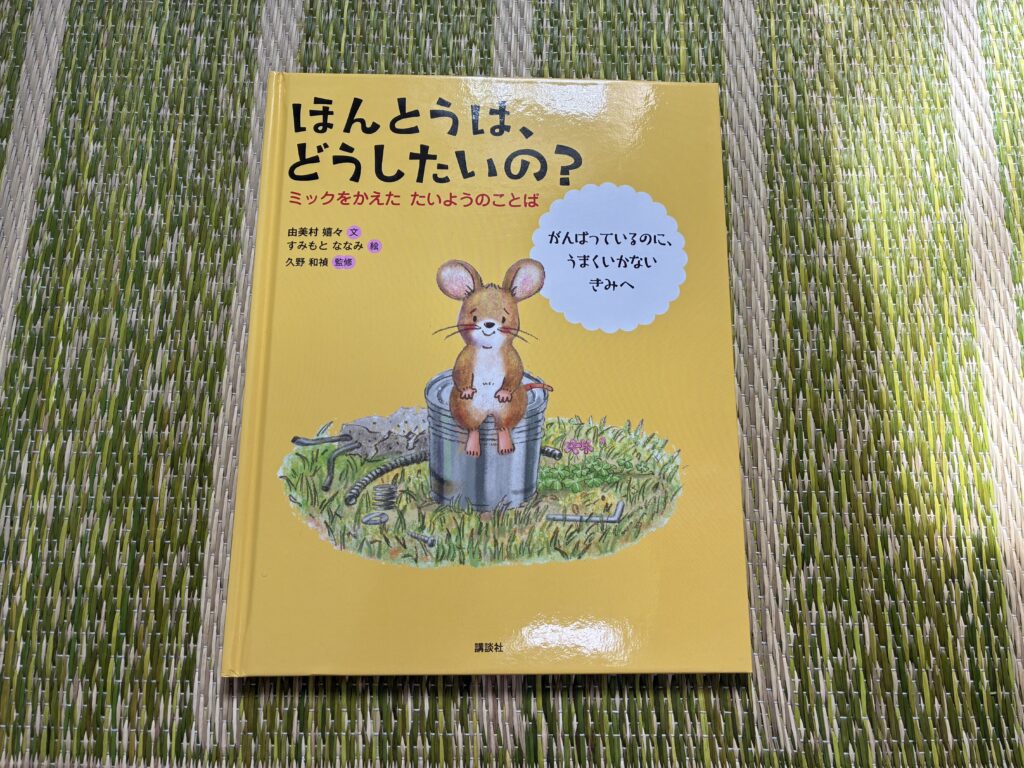

『ほんとうは、どうしたいの?』由美村 嬉々 文 すみもと ななみ 絵 久野 和禎 監修

自分に自信がなく、思うように友達とも遊べない主人公ミックは、自分の見た目をかっこよく変えたらみんな遊んでくれるかもしれないと、色々なもので体を大きく見せようとしたりしますがうまくいきません。それどころか、試行錯誤している中で、ミックが大好きなものを壊してしまいます。「本当は、どうしたいんだっけ」と途方にくれるミックに、周りの友達が声をかけてくれました。友達が助けてくれる中で、自分は自分のままで良かったんだと気がつかされる物語。

家にあったこの絵本を久しぶりに読んだ娘が、「みんな同じじゃなくて良いよね」と言う話をしてくれた、そんなきっかけの本です。動物が主人公なので、特に幼稚園、小学校低学年の子の心にとっても響きやすい一冊。

友人関係に悩む子に読んでほしい3冊目:

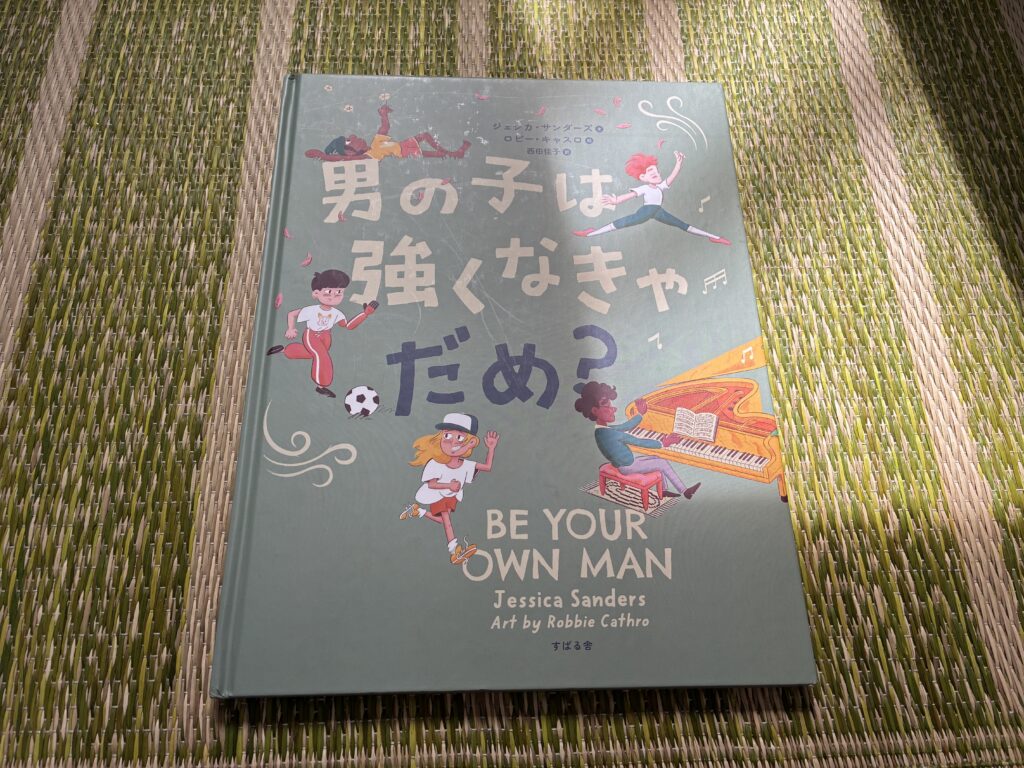

『男の子は強くなきゃだめ?』ジェシカ・サンダーズ 文 ロビー・キャスロ 絵 西田 佳子 訳

タイトル通り、男の子だからこうでなくては、と思い込まなくていいよと教えてくれる一冊。こう言った道徳的なテーマの本は子どもも避けたがりだし大人も構えてしまうところがありますが、何と言ってもこの本、イラストが最高に可愛くおいしゃれなので、女の子向けでもこれはジャケ買いして気軽に手に取ってほしい一冊。イラストはもちろん、中もとってもこだわって作られていて、作者はソーシャルワーカーでもある方で、子どもたちのメンタルヘルスのために活動を行っているプロフェッショナル。オーストラリア発のジェシカの絵本たちは、他にもおしゃれでメッセージ性のある絵本をたくさんつくっていて、『The Five Rules Of Friendship』や『You Are Enough』など、多感で、おしゃれも大好きな子どもたちぴったりハマる作家さんなので、ぜひ一冊手に取ってください。友人関係に本格的に悩み始める小学1、2、3年生の子達に特におすすめ。幼稚園生の息子は、この作者の絵が好きで、絵を目的に楽しむところから内容に入ったりもしています。

おすすめの読み方、本の効果を最大限に引き出す前後の会話:

読み聞かせを日常的にしている子には、その日読む本の1冊として、親がチョイスするのがおすすめ。メッセージ性の強いテーマの本こそ、構えて読むのではなくそれとな~く読むのがおすすめ。

自分で本を読むようになった子には、「面白そうな本があったから買ってきた/借りてきた~」と言って新しい本を何となくリビングにでも置いておくと、子どもが気になって手に取りやすいのでおすすめ。

メッセージ性の強いテーマの本でいうと、性教育に役立つ本もおすすめのものや読み方があるので今度紹介しますね。

性教育って、ハードル高いテーマの王道ですよね、でも避けては通れない。フライングで話すと、性教育は早ければ早いほどベストなので、読んで実践あるのみです。

そんな偉そうに言って、わたしも性教育はすごく避けてきて苦手ー!と散々逃げてきた代表なので、そんなわたしでもできた方法をお伝えします。

とにかく、今回のこの記事で伝えたかったわたしの教訓からのメッセージは、

話にくいテーマこそ、「それとなく」話すこと。

友人関係、自信の持ち方は人生を通して付き合うテーマなので、親としては、「聞いてほしいことがあります」と面と向かって話たくなるのだけど(わたしが毎度やって子どもに嫌がられてきたやつ~。やるよねえ。笑)、

そう前のめりで来られると聞かされる子どもは、「おう、おう、なんかいやな雰囲気」と逃げていく一方。

さらっと、何でもない話と同じように話す方が、ずっと、子どもは受け入れやすい。

さらっと、さらっと!ファイト!

コメント